恋愛奇譚『ホットケーキで逢いましょう 』(短編)

スポンサーリンク

彼女は変わっている。

食べ物から声が聞こえるという。こんなパターン初めてだ。

ぼくは笑顔で受け止めようと思うようにしている。しかし目には現れているようだ。彼女は、ぼくの怪訝な目つきを見逃さない。そして、いつもではない、ときどきだ、と彼女は自分は変人ではないのだと弁明する。

いやいや、問題は回数ではないのだけど……。

今日は、その「ときどき」らしかった。

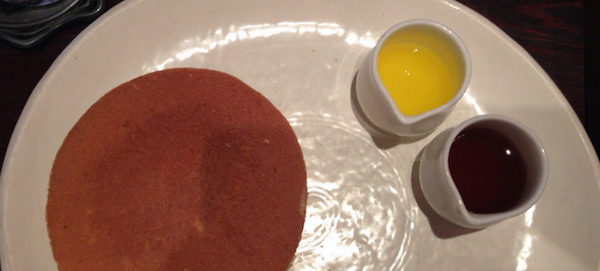

街 の古い喫茶店。テーブルには焼きたてのホットケーキとメイプルシロップ。光沢を放ち、満月のよう。ナイフで十字に切れ目を入れ、メイプルシロップを回しか ける。メイプルシロップはゆったりとしたバラードのように流れる。十字の切れ目から中に染みこみ、一方で満月の縁から滑り落ちる。表面は琥珀色にコーティ ングされ、光沢を増す。その一連が芳ばしい香りに包まれている。ぼくらはしばし立ち昇る香りのとりこになる。彼女はすっかり心を奪われ、心ここにあらずと なった。

彼女は目を潤ませながら話し出した。このホットケーキの物語を。

「二人は恋人だったの」

「二人って誰?」

「それをこれから話すの」

「あ、ごめん」

「でも、二人は結ばれなかった。二人はとても悲しかったのだけど、それぞれの道を懸命に生きたの。これが二人に与えられた運命だと思って。もし来世があるのなら次こそ一緒になろうって無言の約束を心の奥におしかくして」

彼女の目に貯まっていた涙が溢れこぼれる。ぼくはすかさず指で涙をぬぐってやった。彼女は「ありがとう」と呟いて、話を続ける。ぼくは少し前のめりになり口許に手を添える。「話を聞きたい」という意思表示を見せながら、指に残った涙をそっとなめる。

「それから二人は交わらない人生を数回生きた。半分足りない魂の寂しさに耐えながら」

「生まれ変わったってことか」

「そう。そしてやっと二人の運命が交わる。今度は母と息子になったの。ううん、なりそこねたの」

「なりそこねた……」

「母はとても喜んだわ。身ごもった瞬間、魂がすぐに感じたんだと思う、これは時空を超えた再会なんだって」

ぼくは少しづつ彼女の話にのめり込んでいった。

「なのに、親子になりそこねたってことは……」

「そ のとおり。母のせいじゃない。だって出会う日を心待ちにしてたもの。でも息子は怖かったの、この世界に出て行くことが。お腹の暗闇の中で、今までの人生で の寂しさや辛かったことばかり思い出してしまって、生まれる勇気が持てなかったんじゃないかと思う。彼の魂は寂しさですっかり冷えてしまっていて、もしま た結ばれなかったら、つめたく冷えた魂はガラスのように割れてしまうだろうっておびえて……」

「それで流産?」

「流産というより、別の世界に行ってしまったの」

「別の世界?」

「彼の魂はおびえて、人間になることさえ拒んだ。そして植物に生まれ変わった」

「植物? 草とか木に生まれ変わったってこと?」

「そう。母になりそこねた彼女の魂も導かれるように植物になった」

途方もない展開に呆然として、コーヒーに口をつけた。

「植物の世界は人間の世界よりずっとずっと広い。二人の魂は草になり木になり花になり実になり種になり風や鳥に運ばれ、それぞれ別々の運命を生きた。植物を生きるうちに二人の魂は癒やされていった。それで彼の魂は何になったと思う?」

あまりに不意だったので答えようもなく、「わかるわけない」って言ってしまいそうだったのだけど、彼女の強いまなざしに尻込みしてしまった。

「え、あ、えーっと」とぼくが言いよどんでいると、

「カエデの木になったの」

「カエデって、えーっと……」

「メイプルシロップがとれる木」

「もしかして……」と言ってぼくは口をつぐんだ。

「彼の魂は思い出したの。彼女はホットケーキが大好きだったって。カエデの木になって、メイプルシロップになれば、彼女に会えるかもしれないって思ったのね」

「もしかして、このメイプルシロップがそれってこと?」とぼくは目の前ホットケーキを指さした。

「そう、あたり」

「このメイプルシロップがそう言ってるの?」

「うん。唄ってる。とてもうれしそうに。やっと逢えたって。冷えた魂が彼女の魂に温められているの」

「逢えたってことは、彼女の魂もここにいるってこと?」

「そう。だから私は涙が出るくらいうれしいの」

「ちょっと待って。え、じゃあ、君が彼女の生まれ変わりってこと?」

彼女はほくそ笑んだ。

「そうだったらどうする?」

「……」

ぼくは一瞬言葉にならないいらだちを覚えた。

「ごめん。冗談。私じゃない。ホットケーキ。彼女の魂はめぐり巡って、小麦になったの。そして今やっと再会して、結ばれた」

ぼくはさっきのいらだちを忘れ、当惑していた。この話をどう受け止めればいい?

彼女は話し終えると、ナイフとフォークを手にした。

「食べるの?」

「え? 食べないの?」

「いや、そんな話を聞いてしまったら、食べるのは気が引ける。運命の再会中でしょ」

「だから大事に食べてあげないと。上手に生まれ変わらしてあげないと。次はきっとまた人間になる。恋人か母子として」と彼女は言って一口食べた。

「うん、美味しい。ホットケーキとメイプルシロップの相性がぴったり。きっと次は上手くいくわ。こんなに美味しいんだから大丈夫!」

彼女は笑顔で言った。

何が「大丈夫」なんだというツッコミは野暮に思えた。それよりぼくは彼女とうまくやれるだろうかと不安になった。肝心のぼくたち二人の魂の声は「聞こえない。食べ物じゃないから」と言う。

しかし、やっと反応が出た。かすかに。ぼくたちの魂は互いに呼び合っていると。必要としていると。大丈夫。

ぼくは涙をなめるとその人との相性の良し悪しがわかる。涙をなめる。一滴で十分。そして、ちょうどホットケーキにメイプルシロップが染みこむくらいの時間が経つと、魂が反応を示す。もちろん、これができるのは、いつもではない、ときどきだ。

─ おしまい ─